Las neoplasias de células plasmáticas derivan de la expansión de una clona de estirpe B linfoide en su etapa final de la diferenciación, que secreta una inmunoglobulina (Ig) monoclonal denominada “componente monoclonal o proteína M”. Se encuentran catalogadas dentro de las Neoplasias de Células B maduras de la Clasificación de la Organización Mundial de la Salud.

El mieloma múltiple (MM) representa el 1% de las neoplasias en general y el 10% de las enfermedades hematológicas malignas, siendo la segunda hemopatía maligna por frecuencia en el adulto. La mediana de edad al diagnóstico a nivel mundial es de 65 años, 10% de los casos se detecta en menores de 50 años. Es más frecuente en afrodescendientes y en el sexo masculino. Su incidencia permanece estable a nivel mundial en alrededor de 4 casos por 100.000 habitantes/año, estimándose 120-150 casos nuevos por año en Uruguay. La mayoría de los casos evoluciona desde una etapa premaligna denominada gammapatía monoclonal de significado incierto, presente en 3% de la población mayor de 50 años, de las que 1% anualmente evolucionará a MM.

El MM se caracteriza por:

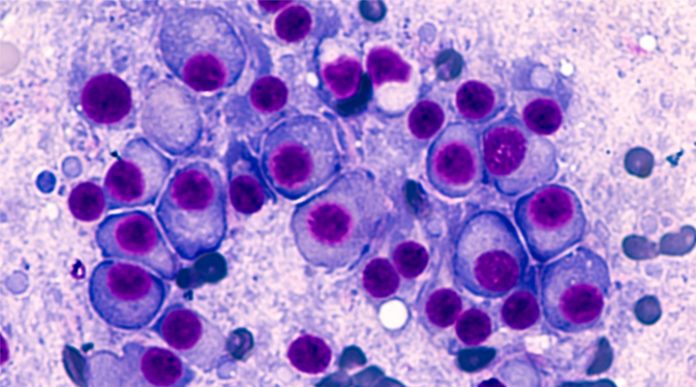

- infiltración de la médula ósea (MO) por células plasmáticas malignas

- producción de una paraproteína monoclonal en sangre y/u orina en la mayoría de los casos

Las manifestaciones clínicas son múltiples. La sustitución medular y alteración en la función normal de la célula plasmática determinan citopenias, hipogammaglobulinemia y aumento en la predisposición a infecciones. El compromiso óseo con lesiones líticas provoca dolor y puede asociar hipercalcemia. En ocasiones, acúmulos de células plasmáticas a nivel óseo y extraóseo (plasmocitomas) pueden generar síntomas según el sitio en el que crecen, incluyendo compresión medular. Los plasmocitos anómalos secretan a la sangre una proteína monoclonal (CM) que ocasiona otras complicaciones, incluyendo insuficiencia renal, hiperviscosidad y neuropatía periférica. Un 11% de los pacientes están asintomáticos al debut y se diagnostican por hallazgos de laboratorio.

Conocer los criterios actualizados de diagnóstico y enfoque terapéutico inicial nos permite minimizar complicaciones, elegir un tratamiento óptimo y mejorar el pronóstico y calidad de vida.

Diagnóstico y estratificación pronóstica

Si bien el MM aún es una enfermedad incurable, en los últimos años han surgido enormes avances en el conocimiento de la biología y particularmente nuevos tratamientos que han mejorado la respuesta y la sobrevida global, que ha pasado de 2-3 años a un promedio de 8-10 años actualmente. Desde 2014, el diagnóstico se establece por los criterios del Grupo Internacional de trabajo en MM (IMWG)(Ver Cuadro). Cada uno de los nuevos biomarcadores incluidos en los nuevos criterios de diagnóstico comportan un riesgo de progresión a MM con daño de órgano de 80% a 2 años.

Ante la sospecha diagnóstica, los pacientes deben ser valorados mediante análisis dirigidos a la identificación de componente monoclonal (proteinograma electroforético, inmunofijación en suero y cadenas livianas libres en suero), presente en el 98% de los casos. El componente monoclonal se considera medible cuando es ≥ 1g/dl en suero y/o ≥ 200 mg/día en orina. El análisis de cadenas livianas libres en suero se utiliza para la identificación y seguimiento de MM a cadenas livianas. La evaluación medular debe incluir la detección de anomalías citogenéticas mediante estudio citogenético convencional e hibridación in situ fluorescente (FISH), que permitirán la identificación de alteraciones que definen pronóstico y determinan el tratamiento. La evaluación ósea requiere en la actualidad la realización no solo de radiología, sino de tomografía de cuerpo entero de baja dosis, PET-TC ó resonancia magnética de cuerpo entero o, como mínimo, columna total y pelvis.

Estratificación pronóstica

Desde 1975 se utiliza la estadificación de Durie y Salmon, que se correlaciona con la masa tumoral estimada. Posteriormente se desarrolló un sistema de estratificación pronóstica basado en albúmina y beta-2 microglobulina para discriminar de forma sencilla los grupos de riesgo (International Staging System o ISS). Los factores que inciden en el pronóstico dependen de la biología tumoral, la carga tumoral y características del paciente.

En la actualidad, los avances en el conocimiento de la biología tumoral han llevado a la identificación de nuevos factores pronóstico, en especial alteraciones citogenéticas y perfil genómico (GEP). Estos parámetros se han incluido en una nueva estratificación propuesta por la Clínica Mayo, con claras diferencias en sobrevida.

Para ver el artículo completo click aquí.

Tendencias en Medicina.