El síndrome de ovario poliquístico, es una endocrinopatía muy frecuente en la edad reproductiva que, más allá de comprometer la esfera ginecológica reproductiva, tiene implicancias a largo plazo con riesgo metabólico y cardiovascular.

En su edición del mes de junio 2017, Tendencias en Medicina Uruguay, publicó una completa puesta al día sobre este tema, a cargo de la Dra. S. Viroga, especialista en ginecología, en farmacología y terapéutica . Destacamos algunos de los conceptos del artículo.

Su diagnóstico sigue siendo complejo dado la variabilidad de los criterios utilizados, situación aún más compleja en la adolescencia, por la similitud entre los síntomas del síndrome y la evolución fisiológica propia de esta edad. Es necesaria la comprensión de este síndrome más allá de la esfera ginecoreproductiva, con sus riesgos cardiometabólicos a largo plazo.

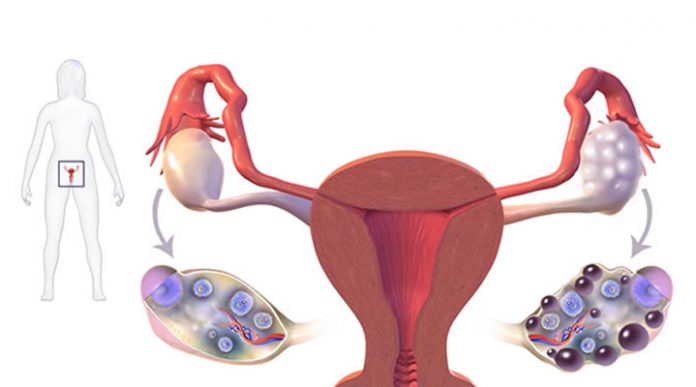

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es actualmente una de las endocrinopatías más frecuentes de la edad reproductiva de la mujer, que además de afectar la esfera ginecológica reproductiva tiene complicaciones metabólicas e implicancias psicológicas, que incluso hacen replantearse su denominación, y algunos autores plantean nuevos nombres como “síndrome hiperandrogénico dismetabólico”. Representa un problema de salud pública con una prevalencia global de 4-10% usando el criterio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (National Institute Health, NIH).

«No se conoce la exacta etiología de este síndrome, si se conoce que su etiopatogenia es multifactorial, con factores genéticos y ambientales que actúan desde períodos tempranos de la vida de estas mujeres, incluso en la etapa intrauterina. Desde el punto de vista genético, se trata de una enfermedad multigénica, en donde entre un 50-85% de las pacientes tienen un familiar de primer grado con SOP. Se han relacionado múltiples genes como los relacionados a la Insulina, a la secreción y acción de GnRH, al metabolismo, transporte y biosíntesis de andrógenos, el gen de la folistatina. En la etapa intrauterina hay un perfil androgénico que se asocia con el SOP. La testosterona materna se aromatiza por aromatasas placentarias, lo que evita el hiperandrogenismo en el líquido amniótico, sin embargo en mujeres con SOP existe una menor actividad de la 3Bhidroxiesteroide deshidrogenasa 1 y de la aromatasa placentaria.

El peso al nacer también puede influir, estudios retrospectivos sugieren que las niñas con bajo peso para la edad gestacional, desarrollarán pubertad temprana, menarca temprana y SOP. Los dosajes de la hormona antimulleriana (AMH), para el conteo de pequeños folículos antrales, y que se relaciona con los niveles de andrógenos , son mayores a los 2 o 3 meses de vida en las niñas que tuvieron bajo o alto peso al nacer, manteniéndose así el resto de la vida. Estas niñas con bajo o alto peso al nacer presentaron mayores niveles de FSH en respuesta al GnRh y mayores niveles de estradiol basal y post estímulo, sugiriendo un incremento en la producción de estrógenos por una mayor masa folicular ovárica.

Las niñas con alto peso al nacer también tuvieron niveles descendidos de adiponectina, sugiriendo una menor sensibilidad a la insulina. Pero sin embargo no todas las hijas de mujeres con SOP tendrán SOP, solo el 50% de ellas, lo que evidencia la coexistencia de factores ambientales determinantes.

Dentro de los factores ambientales se incluyen:

- toxinas ambientales,

- la dieta y nutrición,

- aspectos socioeconómicos y geográficos.

Dentro de las toxinas ambientales se describen los plásticos como bisphenol A, que integra la categoría de disruptores químicos endócrinos. La exposición prenatal a estas sustancias imita hormonas endógenas que pueden alterar la programación; la exposición en las diferentes etapas puede desestabilizar la homeostasis hormonal y llevan a la disrupción de las funciones reproductivas generando además descontroles metabólicos. Otros disruptores químicos investigados, son disruptores androgénicos como la nicotina. Se considera también al SOP como un desorden con base autoinmune ya que se han documentado anticuerpos asociados (antinucleares, anti tiroides, anti histona, anti ovario) así como que se ha demostrado su asociación con patologías autoinmunes como lupus, y la tiroiditis de Hashimoto.

En relación a su patogenia, diferentes teorías con mayor o menor evidencia enumeran los procesos alterados, sin conocer un origen exacto, y desarrollando un círculo de retroalimentación entre todos los pasos. Existe una alteración de la pulsatilidad de GnRh con mayor frecuencia y alteración del ritmo circadiano diurno, aumentando la relación LH/FSH. El aumento de los pulsos de GnRh, genera un aumento de folistatina intrahipofisaria que se une a la activina, con la reducción de la actividad liberadora de FSH de la activina, lo que lleva a niveles descendidos de FSH. La aceleración de los pulsos de GnRh también lleva a una hipersecreción de LH, con arresto folicular y aumento de la esteroidogénesis ovárica, también favorecida por el descenso de la FSH. Este rango LH/FSH alterado determina hiperandrogenismo y mayor tamaño ovárico, dado que la LH presenta un efecto trófico que sumado a la hiperinsulinemia lleva a la mayor producción de andrógenos en las células de la teca ovárica.

Existe también un defecto intrínseco de las células de la teca, con una activación intrínseca de la esteroidogénesis y la secreción de andrógenos, más allá de la presencia de factores tróficos. Además un número elevado de folículos preantrales con un defecto en la apoptosis lo que aumenta su conteo. La insulinorresistencia tiene un rol particular en la patogenia, esta se explica por una alteración pos- receptorial, independiente de la obesidad. La hiperinsulinemia compensatoria aumenta la secreción de andrógenos estimulada por LH, disminuye la producción de la globulina ligando de hormonas sexuales (SHGB), y contribuye al arresto folicular. La insulina además aumenta la expresión de receptores IGF en ovarios y la síntesis de andrógenos suprarrenales».

En próximas entregas ampliaremos sobre esta interesante temática.

Síndrome de ovario poliquístico – Revisión para su manejo clínico – Dra. Stephanie Viroga, Tendencias en medicina, 2017;50:49-58.