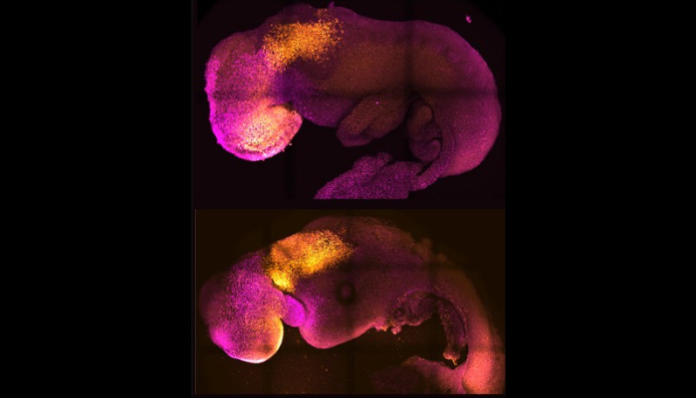

foto: Gianluca Amadei, Charlotte Handford / Nature

La ciencia ha demostrado varias veces que a veces el mejor camino para avanzar es ir derecho sino en lo que parece un zigzag. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es necesario investigar “por allá” para avanzar “por acá”. Eso aplica a un reciente logro de un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, que crearon embriones modelo a partir de células madre de ratón, que incluyeron un cerebro, un corazón que late y los cimientos de todos los demás órganos del cuerpo.

El equipo, dirigido por la profesora Magdalena Zernicka-Goetz, ha desarrollado el modelo de embrión sin óvulos ni espermatozoides, y en su lugar utilizó células madre, según recoge el sitio Redacción Médica.

“Imitaron los procesos naturales en el laboratorio guiando los tres tipos de células madre que se encuentran en el desarrollo temprano de los mamíferos hasta el punto en que empiezan a interactuar. Al inducir la expresión de un conjunto concreto de genes y establecer un entorno único para sus interacciones, los investigadores consiguieron que las células madre ‘hablaran’ entre sí, apunta el sitio.

¿Qué lograron? Que las células madre “se autoorganizaron en estructuras que progresaron a través de las sucesivas etapas de desarrollo hasta tener corazones que latían y las bases del cerebro, así como el saco vitelino donde el embrión se desarrolla y obtiene los nutrientes en sus primeras semanas”. “A diferencia de otros embriones sintéticos, los modelos de embrión desarrollados por Cambridge alcanzaron el punto en el que todo el cerebro, incluida la parte anterior, comenzó a desarrollarse. Se trata de un punto de desarrollo más avanzado del que se ha alcanzado en cualquier otro modelo derivado de células madre”, afirma el sitio.

Pero, ¿por qué es importante esto para la medicina? “El equipo afirma que sus resultados, fruto de más de una década de investigación que ha conducido progresivamente a estructuras embrionarias cada vez más complejas, podrían ayudar a los investigadores a entender por qué algunos embriones fracasan mientras que otros llegan a desarrollarse en un embarazo sano. Además, los resultados podrían utilizarse para guiar la reparación y el desarrollo de órganos humanos sintéticos para trasplantes”, explican.

“Hay muchas personas en todo el mundo que esperan durante años un trasplante de órganos. Lo que hace que nuestro trabajo sea tan emocionante es que los conocimientos que surjan de él podrían utilizarse para cultivar órganos humanos sintéticos correctos para salvar vidas que actualmente se pierden. También debería ser posible afectar y curar órganos adultos utilizando los conocimientos que tenemos sobre cómo se fabrican”, reflexiona la profesora Magdalena Zernicka-Goetz.

Fuente: Redacción Médica / Portal Salud